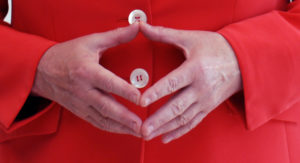

Las manos de Merkel

Un fotomontaje publicado en Twitter por el líder ultra derechista holandés Geert Wilders muestra a una Angela Merkel con el rostro y las manos ensangrentadas. En opinión de Wilders –y del británico Nigel Farage, y de varios políticos alemanes críticos con la acogida a los refugiados sirios, afganos, africanos, etc.– en la canciller germana reside toda la culpa por el atentado terrorista del pasado 19 de diciembre en un mercadillo navideño berlinés.

derechista holandés Geert Wilders muestra a una Angela Merkel con el rostro y las manos ensangrentadas. En opinión de Wilders –y del británico Nigel Farage, y de varios políticos alemanes críticos con la acogida a los refugiados sirios, afganos, africanos, etc.– en la canciller germana reside toda la culpa por el atentado terrorista del pasado 19 de diciembre en un mercadillo navideño berlinés.

Ciertamente, en una masa tan enorme de refugiados como la que tocó a las puertas de Europa en 2015 (solo en Alemania entraron 1,5 millones), no es raro que el Estado Islámico haya “colado” a algunos de sus asesinos –por desgracia, el “¿son todos trigo limpio?”, del cardenal Antonio Cañizares, ha demostrado su pertinencia en más de una ocasión–.El último atacante, el tunecino Anis Amri, que acaba de morir en Milán en un tiroteo con la policía italiana, no había entrado en esa ola, sino en 2011, pero era seguido de cerca por la policía alemana, que ya había intentado deportarlo al no cumplir con las condiciones necesarias para obtener asilo. Túnez, sin embargo, negó que fuera ciudadano suyo y no aceptó recibirlo, por lo que Alemania, que es un Estado de Derecho y no dispone de la tecnología para evaporar personas, tuvo que dejarlo estar.

Habrá que decir, primeramente, que lo de las manos ensangrentadas de Merkel es una crítica cuando menos injusta. La canciller alemana no salió “de compras” en 2015 y regresó con refugiados a casa. De hecho, cuando la crisis de los desplazados no había alcanzado aún la magnitud de finales del pasado año, había rechazado ante las cámaras de TV el pedido de una niña palestina –refugiada con su familia en el Líbano, pero con un asilo temporal de cuatro años en Alemania–, para permanecer en el país. No es, pues, que le entusiasme la acogida “al por mayor”.

Lo que sucede, sin embargo, es que un Estado moderno y democrático tiene, felizmente, una “debilidad”: no puede detener por la fuerza el avance de un millón de civiles desarmados que se presenten en su frontera. Si estuviéramos en el siglo XIX y gobernara Otto von Bismarck, este desplegaría un batallón del ejército prusiano y, a cañonazos, echaría atrás el contingente de hombres, mujeres y niños llorosos, hambrientos y muertos de frío. Como las reglas han cambiado, es imposible garantizar de esa manera la inviolabilidad de las fronteras. No lo ha hecho Merkel ni, con seguridad –en el hipotético caso de que fueran primeros ministros– podrían hacerlo Farage ni Wilders, ni tampoco los adversarios que le han brotado por la derecha a la canciller, los de Alternativa por Alemania, que tampoco se han ahorrado la expresión “los muertos de Merkel” para aludir a los asesinados en Berlín.

Por otra parte, los críticos harían bien en darse cuenta de que la normalidad, la paz en las calles europeas, no existe por generación espontánea, sino porque las fuerzas de seguridad están volcadas haciendo su trabajo y frustrando constantemente maquinaciones de atentados. En la madrugada del día 23 de diciembre, por ejemplo, dos jóvenes kosovares fueron detenidos en Duisburgo (oeste) por sospechas de que preparaban un ataque en un gran centro comercial. Los detalles de cuán avanzados estaban en sus preparativos ya se conocerán, pero pronto no habrá demasiado ruido sobre el tema.

Lo que hace ruido, y mucho, es el rastro de sangre de los ataques, pero afortunadamente estos no son la norma. Y no lo son por la eficacia de las fuerzas de seguridad: de seres humanos que, aunque conocen su trabajo, también pueden ser falibles y que, además, para evitar que las libertades de todos retrocedan, saben respetar ciertos límites. Aunque algún pillo siempre habrá que busque fisuras en el muro para atravesarlo y cometer sus crímenes.

Las manos ensangrentadas, en todo caso, serán las suyas, no las de Merkel.