La hora de los tiquismiquis

Un romance de tintes palaciegos en la Rusia de los zares es el hilo conductor de una película que no ha gustado a sectores nacionalistas y religiosos en el país euroasiático, y que ha dado pie a protestas y a hechos abiertamente delictivos. El filme tiene algunas escenas eróticas, aunque seguramente no tan gruesas como para justificar que alguien lance un camión con bombonas de gas contra una sala de cine –lo que ya sucedió en la ciudad de Ekaterimburgo–, o que le quemen el coche a un abogado del director y que amenacen de muerte a este, a los protagonistas y aun a los dueños de las salas de exhibición.

Un romance de tintes palaciegos en la Rusia de los zares es el hilo conductor de una película que no ha gustado a sectores nacionalistas y religiosos en el país euroasiático, y que ha dado pie a protestas y a hechos abiertamente delictivos. El filme tiene algunas escenas eróticas, aunque seguramente no tan gruesas como para justificar que alguien lance un camión con bombonas de gas contra una sala de cine –lo que ya sucedió en la ciudad de Ekaterimburgo–, o que le quemen el coche a un abogado del director y que amenacen de muerte a este, a los protagonistas y aun a los dueños de las salas de exhibición.

La historia de Matilda cuenta la relación entre una bailarina polaca y el futuro zar Nicolás II, fusilado por los comunistas tras la revolución de octubre de 1917. Lo de ambos fue una historia prematrimonial –el joven terminó casado en 1894 con una princesa alemana, Alix de Hesse-Darmstadt, mientras Matilda Kshesinskaya lo hacía con un primo de aquel–, y algunos de sus detalles han escandalizado porque Nicolás II es, desde 2000, santo de la Iglesia ortodoxa rusa.

Algunos medios, como la Deutsche Welle, han destacado “el odio y la violencia” de que son portadores los manifestantes contra el filme. Y sí: ambos impulsos denotan un fanatismo que impide ver en la figura del último zar a una persona falible; a un gobernante que se desentendió bastante de las necesidades de su pueblo, que apartó los ojos de las masacres sufridas por quienes reclamaban pan y derechos, y que, con ello, favoreció indirectamente el auge de los bolcheviques y su ascenso el poder en 1917. Ahora, para algunos en la Rusia postsoviética, la figura de un emperador-mártir parece alzarse como la de un redentor de la nación y un valedor de la fe que, tras el oscuro paréntesis comunista, regresa en forma de icono a confirmar a sus compatriotas. Su existencia, un cuasi evangelio.

Que no se permita cuestionar la vida del zar en un filme pudiera calificarse de extremismo de matriz religiosa. Y hay quienes, por resonarles aquello de “el opio del pueblo”, se encogerán de hombros ante las acciones de los más exaltados: “¿Podía esperarse otra cosa de esta gente supersticiosa?”.

En realidad, la ceguera a los argumentos de los demás y el deseo de acallarlos a cualquier precio no es patrimonio religious only. Si en algún momento histórico la posibilidad de disentir, de plantear posturas que no siguen la corriente dominante ha sido vista con suspicacia y reprobación, es en esta época. En un reciente artículo publicado en El País, de título más que ilustrativo – “Demasiados cerebros de gallina”–, el escritor Javier Marías citaba una encuesta efectuada a millennials estadounidenses: solamente un 30% de ellos consideró que la libertad de prensa era “esencial” en un régimen democrático. Asimismo, de los estudiantes que se dijeron afines al Partido Demócrata, un 62% señaló que era perfectamente admisible callar a gritos a un orador si su discurso desagradaba al oyente. Si había que emplear la fuerza física para proteger a este último de afirmaciones “ofensivas o hirientes”, entonces un 20% se apuntaba gustoso a la tarea. En una sociedad que siguiera al dedillo los parámetros deseados por estos jóvenes, “como las subjetividades son infinitas y siempre habrá a quien ofenda o hiera cualquier cosa, nadie podría decir nunca nada, como en los regímenes totalitarios”.

Por desgracia, sin embargo, no hablamos de circunstancias hipotéticas. En las propias universidades de EE.UU. se ha vuelto una odisea intentar plantear algo que roce mínimamente las sensibilidades del auditorio en sentido contrario a lo que desea escuchar. Y no hablamos ya de las acciones violentas para boicotear a oradores que manifiestan algún tipo de simpatía por el presidente tuitero –en esto, la californiana Universidad de Berkeley se lleva la palma del alboroto–, sino del acoso que puede sufrir un estudiante cristiano por pretender hablar de su fe.

Le sucedió a Chike Uzuegbunam, un chico en la Universidad de Georgia: en las afueras de la biblioteca, Chike distribuía tratados evangélicos y hablaba sobre lo pasajero de la vida terrena, hasta que la dirección del centro le ordenó cesar, por no hacerlo en las denominadas “áreas de libre expresión” de la universidad. El joven obedeció, reservó un sitio en una de esas zonas y siguió con su prédica, hasta que otros estudiantes dijeron sentirse “incómodos” con el mensaje y la administración concluyó que su actividad perturbaba la paz.

Hoy, el Departamento de Justicia representa al joven en una demanda contra el centro de estudios. Y a un personaje tan poco simpático como el Fiscal General, Jeff Sessions, habrá que concederle que estuvo acertado días atrás cuando, ante estudiantes de Georgetown –muchos de ellos con cinta adhesiva sobre los labios en protesta por su presencia–, afirmó que la universidad estadounidense, antes sitio de debate y de libertad académica, “se está transformando en un eco de la corrección política y del pensamiento homogéneo; en un refugio para los egos frágiles”.

Así pues, dondequiera cuecen habas: intolerantes y tiquismiquis los de Rusia, otro tanto los de Berkeley, Georgia y Georgetown. Religiosos y conservadores unos, liberales o ateos los otros, todos tienen una misma respuesta para el que les “ofende”: la anulación. Son malos días para las neuronas.

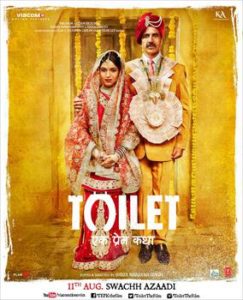

s: el apuesto Keshav y la hermosa Jaya. En cuanto la chica hace la maleta y se va a vivir a casa de su marido, descubre que allí no hay servicio sanitario y no soporta la idea de tener que ir a aliviar el vientre en medio del campo, en la oscuridad de la noche. Toma la puerta y se larga a la casa paterna: no regresará con Keshav hasta que construya uno.

s: el apuesto Keshav y la hermosa Jaya. En cuanto la chica hace la maleta y se va a vivir a casa de su marido, descubre que allí no hay servicio sanitario y no soporta la idea de tener que ir a aliviar el vientre en medio del campo, en la oscuridad de la noche. Toma la puerta y se larga a la casa paterna: no regresará con Keshav hasta que construya uno.