Educando a nuestres hijxs

Quizás intentar reproducir en alta voz la última palabra del titular le recuerde la dificultad que entraña hacerlo con algunos nombres en lengua náhuatl, como el del dios azteca Itztlacoliuhqui. Aunque, visto con optimismo, no hay reto que el hombre –y la mujer–, o en síntesis, lxs humanxs, no puedan vencer.

Quizás intentar reproducir en alta voz la última palabra del titular le recuerde la dificultad que entraña hacerlo con algunos nombres en lengua náhuatl, como el del dios azteca Itztlacoliuhqui. Aunque, visto con optimismo, no hay reto que el hombre –y la mujer–, o en síntesis, lxs humanxs, no puedan vencer.

El cambio en las reglas de construcción gramatical para visibilizar al sexo femenino ha dado recientemente mucho que hablar, gracias, en buena medida, a la irrupción que hizo una conocida política de izquierdas en el campo de la lingüística. Claro que su interesante innovación (portavoza) sería innecesaria si la educación de los chicos y chicas estuviera ya debidamente feminizada y los términos “correctos” nos fluyeran con naturalidad.

Es ahí donde precisamente desea incidir la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), que en el documento “Ideas para una escuela con perspectiva de género: haciendo de la escuela un espacio feminista”, plantea un grupo de propuestas dignas de examen, entre ellas el uso de un lenguaje “no machista” a partir del género neutro, “e incluso otras maneras que no supongan poner el énfasis siempre en el masculino”, y la eliminación, en los currículos escolares, de las obras de “autores machistas y misóginos”.

Se suma a lo anterior la erradicación de la asignatura de Religión, porque “una escuela feminista es una escuela necesariamente laica”; la unificación de los baños de hombres y mujeres en uno solo –“pueden ser espacios comunes si se nos enseña que lo sean”, y la prohibición del fútbol, ese juego “competitivo” y “excluyente”, en los patios escolares.

Tales ideas, justo es decirlo, se presentan ya bastante atenuadas en el texto de CCOO. La fuente de la que brotaron, el artículo “Breve decálogo de ideas para una escuela feminista”, de la autoría de dos investigadoras, llama a las cosas de modo más directo. ¿Qué religión prohibir en la escuela? Por su nombre: la católica. ¿Autores machistas? Arturo Pérez Reverte, Javier Marías y Pablo Neruda (“cualquiera de sus libros”). ¿Cambios lingüísticos? Muy concretos: hablar en femenino o con el género neutro, verbigracia, “todes”.

Y uno se pregunta si presentar un buen producto con este embalaje asegura compradores, o más bien los aleja.

Pérez Reverte, ¡a la hoguera!

Pasemos rápidamente sobre las disquisiciones lingüísticas. Un mínimo conocimiento de los procesos de formación y desarrollo de la lengua llevaría a entender que a los usos lingüísticos se llega por un consenso tácito: nadie convocó a un congreso para decidir que el mueble de cuatro patas sobre el que colocamos la cena se llamaría mesa, sino que la propia comunidad de hablantes, en un proceso espontáneo y paulatino, terminó acuñando ese vocablo y desechando otras posibilidades. Y de igual modo acuñó artista para los individuos de ambos sexos con habilidades especiales para la creación estética, mientras mandaba quemar en la pira sacrificial a los innovadores que preguntaban “¿y por qué no artisto?”.

Quizás por ello, porque es un proceso al que se hace difícil ponerle bridas, se puede decir que tendrán muy escaso recorrido esas rarezas gramaticales. Y en cuanto a la visibilidad en el léxico, valdría la pena saber qué tal sentaría que se incidiera en ella también en contextos negativos, al estilo de “los alemanes y las alemanas miraron hacia otro lado cuando los nazis comenzaron a hostigar a los judíos”.

Pero ya que hablábamos de hogueras, fijémonos en otra: aquella en la que han puesto a dorarse a Pérez Reverte, Marías y Neruda. Llama la atención que se haga diana en estos autores, cuando seguramente ni Homero, ni Bocaccio, ni Balzac, ni cientos más tomaron nunca en sus manos una escoba para ponerse a la par de su mujer en casa, ni se enteraron jamás de cómo un huevo llegaba al estado de frito.

Habría muchos escritores a los que arrinconar para siempre, según estos criterios. Y no sería, por cierto, la primera vez que se elaborara un listado de autores y libros prohibidos, solo que da un poco de reparo observar cómo quienes se dicen activistas de un movimiento de carácter liberador pretenden emular a los censores de otras épocas y regímenes políticos, y pedir el ostracismo para quienes no se plieguen a lo que, más que un proyecto integrador y de fraternidad, es todo un esquema de “ahora me toca mandar, y a ti, obedecer”.

Me temo que pocas cosas habría menos liberadoras que esconderles a las jóvenes generaciones 40 siglos de literatura “no feminista”, y pocas más cansinas que, puestos a mostrarles de todas maneras ese caudal, irles soltando a los pupilos, a cada paso, hipotéticas advertencias del tipo “el primer contacto de Romeo con Julieta clasificaría hoy como acoso en toda regla”, o “Teresa Panza tendría que haberse podido divorciar cuando el marido se fue a recorrer España en compañía de un chiflado”.

En esa clase, lo juro, no me gustaría estar…

¿Incluir excluyendo?

Quedan otros asuntos. Uno, el fútbol, que en lo personal me distrae tanto como estar sentado una tarde de domingo bajo una palmera en el Sahara, pero que no por ilusionarme tan poco querría verlo desterrado del patio de recreo. El deporte socializa, crea espíritu de colaboración y forja amistades… también entre chicas. ¿Qué hay de aquellas a las que también les gusta perseguir un balón –¡que España tiene un equipo!? ¿Y qué de las que igualmente lo ven en la tele, o se van al estadio a disfrutar de un buen partido? ¿Acaso no son también mujeres?

Quizás, antes de pincharles la pelota a los chicos, convendría animar a las niñas a que también se acerquen. No hace falta demostrar que ellas pueden: con una campeona olímpica española en levantamiento de pesas, no hay modo de articular una “congénita” fobia femenina a determinados deportes. Cuando menos, no debería ocurrir que fueran mujeres quienes precisamente dudaran de la capacidad de sus congéneres, ni quienes promovieran un modelo de “nosotras a la comba y vosotros al balón”. No, insisto, si lo que quiere fomentar es la igualdad.

Por último, está el matiz religioso, ese que no tiene cabida en la escuela feminista, según sostienen las autoras del Decálogo. Cabe aquí un razonamiento sencillo: este católico escribidor observa con estupefacción cómo pretendidas defensoras de la causa feminista le dan un portazo en las narices a su católica esposa, y de paso a otros cientos de millones de mujeres, únicamente por razón de su fe. La pregunta es por qué renunciar a potenciales aliadas al insistir en atacar aquello que estas tienen por sagrado; que hostilidad, “haberla, hayla”, y no suele mostrárseles en igual grado a las creyentes de otras confesiones, por más que en estas se les considere poco más que bienes al servicio de sus maridos.

La realidad, además, es bastante más dinámica que ciertos esquemas. Lo ha demostrado la singular alianza que la Iglesia ha fraguado con el feminismo en el rechazo a la maternidad subrogada, la cual supone la mercantilización del cuerpo de mujeres que, atenazadas por la pobreza, no ven más salida que convertirse en instrumento del “derecho al hijo” que reclama aquel que paga. Una diputada de Podemos aseguraba en El País, en febrero de 2017, que “no existe el derecho a usar a una mujer para que alguien satisfaga lo que es un deseo”, y un obispo español, en sintonía con sus iguales, afirmaba por las mismas fechas que el procedimiento de la subrogación “no respeta la dignidad de la madre de alquiler ni la del niño”. Todos, pues, aparcadas las distancias ideológicas, iban en el mismo barco, en pro de salvaguardar los genuinos derechos de la mujer. ¿A qué viene entonces querer empujar a unos por la borda?

Que no, que no hay de otra. La sociedad, y la escuela como parte fundamental de ella, tienen que adecuarse a los tiempos y poner en valor el papel de la mujer. Pero no hay modo de incluir excluyendo, ni de atraer atemorizando, censurando e imponiendo. Al menos no mientras convengamos que el marco para la realización plena de ellas es, necesariamente, la sociedad democrática.

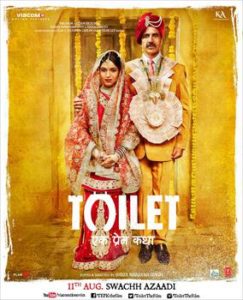

s: el apuesto Keshav y la hermosa Jaya. En cuanto la chica hace la maleta y se va a vivir a casa de su marido, descubre que allí no hay servicio sanitario y no soporta la idea de tener que ir a aliviar el vientre en medio del campo, en la oscuridad de la noche. Toma la puerta y se larga a la casa paterna: no regresará con Keshav hasta que construya uno.

s: el apuesto Keshav y la hermosa Jaya. En cuanto la chica hace la maleta y se va a vivir a casa de su marido, descubre que allí no hay servicio sanitario y no soporta la idea de tener que ir a aliviar el vientre en medio del campo, en la oscuridad de la noche. Toma la puerta y se larga a la casa paterna: no regresará con Keshav hasta que construya uno. Los atentados ejecutados por miembros del Estado Islámico en varios países occidentales pueden inducir a una parte de la opinión pública a identificar el terrorismo con la única forma de ser y proceder de quienes se dicen creyentes del islam. Para los criminales barbudos y aturbantados, si no hay sangre de infieles de por medio la divinidad no queda complacida, ergo, hay que causar el mayor daño posible, aunque una consecuencia de sus atropellos sea que la religión del “profeta” se hunda más en el lodo y arrastre consigo el prestigio de fieles que no serían capaces de matar una mosca.

Los atentados ejecutados por miembros del Estado Islámico en varios países occidentales pueden inducir a una parte de la opinión pública a identificar el terrorismo con la única forma de ser y proceder de quienes se dicen creyentes del islam. Para los criminales barbudos y aturbantados, si no hay sangre de infieles de por medio la divinidad no queda complacida, ergo, hay que causar el mayor daño posible, aunque una consecuencia de sus atropellos sea que la religión del “profeta” se hunda más en el lodo y arrastre consigo el prestigio de fieles que no serían capaces de matar una mosca.